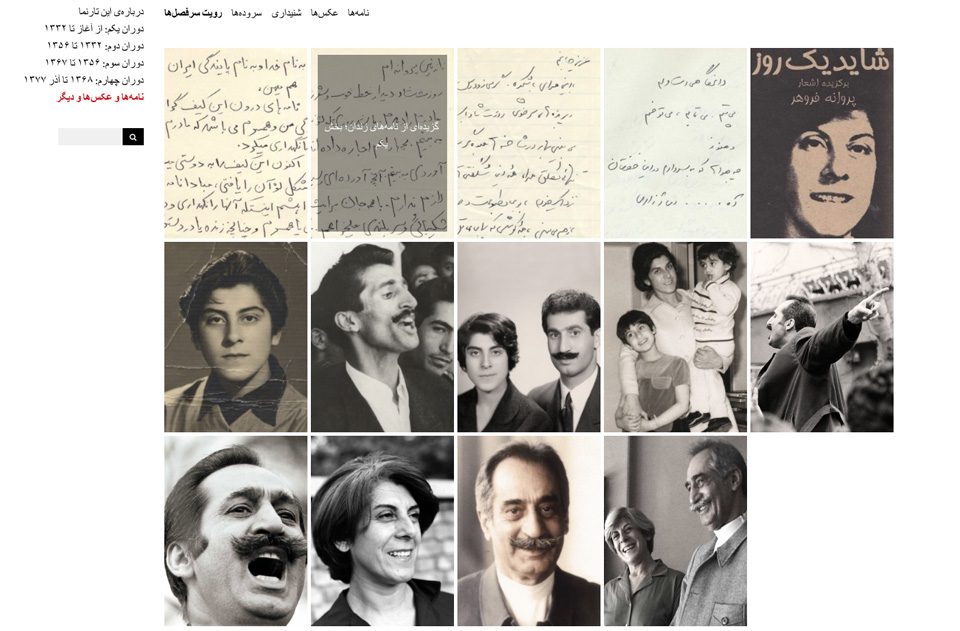

Als im Januar die Nachricht über wiederholte Einbruch in mein Elternhaus mich erreichte, reiste ich in den Iran, um mich vor Ort mit der Angelegenheit zu befassen.

Ein mächtiges Schloss hing an dem Eingangstor, das meine Tanten erst kürzlich angebracht hatten, um weitere Einbrüche in das Haus dahinter zu verhindern. Das Tor war beschädigt. Die abgeplatzte Farbe zeigte Spuren der Hammerschläge der Einbrecher. Das Bild ähnelte jenen verlassenen Häusern, die zum Stadtbild Teherans gehören: Häuser, die langsam zu Ruinen werden, bis sie endlich vollkommen verschwinden.

„Als wir nach dem Einbruch herkamen, lagen viele Gegenstände im Garten herum“, berichtete meine Tante. „Kleidung, Taschen, ein Radio und der Teppich mit den Blutflecken deiner Mutter, den sie in die Ecke des Blumenbeets geschmissen hatten.“ Auch im Haus lag vieles auf dem Boden: Mobiliar, persönliche Gegenstände meiner Eltern und politische Schriftstücke, die an die Geschichte des Ortes erinnerten. Die Sprechanlage, einige Lampen und das Telefon waren entfernt. Hier und da schauten nackte Kabel aus den Wänden. Das Haus war gezeichnet von Plünderung. Die durch die geraubten Dinge hinterlassene Leere sprang ins Auge. Ein alter Parteigenosse meiner Eltern erzählte mir, während er vorsichtig Papiere vom Boden aufsammelte, eine Anekdote. Als er in den 70er Jahren Gholamhossein Saedi, einen begnadeten Schriftsteller und tapferen Oppositionellen, im Krankenhaus besuchte, der von einer „unbekannten“ Schlägerbande überfallen und zusammengeschlagen worden war, sagte Saedi: „Manchmal muss man die Härte der Faust spüren, um zu begreifen wo man lebt.“ Dieser Satz begleitete mich durch meinen Aufenthalt in Teheran. Read More